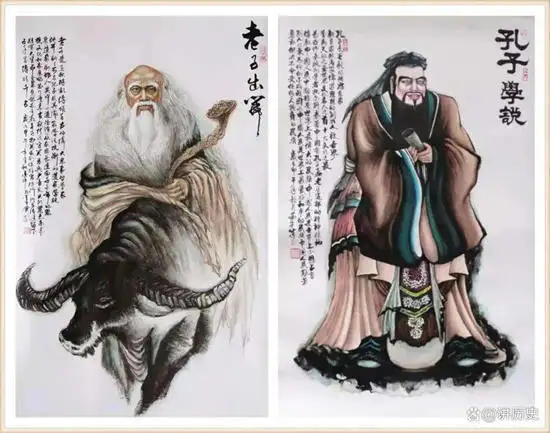

在春秋战国时期,百家争鸣,思想碰撞,儒家与道家的学说各自争奇斗艳。其中,儒家代表人物孔子与道家代表人物老子,两位智慧的巨人,虽然生活在同一时代,但却有着截然不同的治国理念和人生哲学。

孔子,一生致力于复兴周礼,强调“仁义礼智信”的修身之道;而老子,则提倡“无为而治”,主张顺应自然法则,不拘泥于外在的礼仪和规矩。两者看似在治国理政和人生智慧上有所对立,却也在某些方面有着微妙的交集。

一、

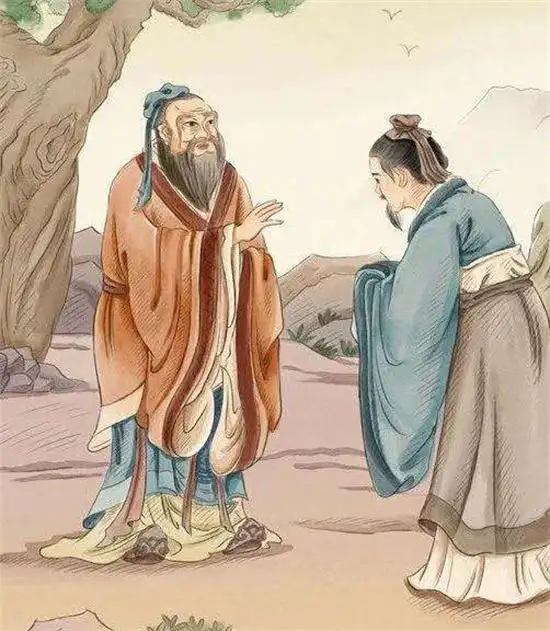

传说,孔子曾三次拜访老子,试图从这位道家的大师身上获取治国理政的智慧。每一次的问道,都伴随着不同的心境和不同的领悟。而三次的问道,最终成了孔子一生中的关键转折点。

孔子第一次拜见老子时,年仅17岁。那时的孔子正处在人生的求知阶段,对于社会的动乱和礼法的复兴充满了热情。

在他看来,恢复周礼和先王之法,是治国安邦的根本之道。于是,他带着一颗渴望改变世界的心,带着对老子的尊敬,走进了老子的书房。

两位伟大的思想家第一次碰面时,孔子提出了他的想法:“老子先生,您是智慧的象征,如何看待如今社会的乱象?我认为,复兴礼法,恢复先王之治,是解决一切问题的关键。”

老子沉默片刻,随后开口:“你所说的礼法,确实是治理国家的一部分,但你忽略了人心的私欲。治国不在于外在的礼仪,而在于内心的清净与自然法则。

你说的‘有为’治国,或许能暂时安定一方,但人心的私欲如果得不到根治,最终一切都会化为泡影。”

孔子听后,心中不禁生出疑虑:他的话,是否有道理?自己一生追求的“礼”是否真能解决社会的问题?

孔子第二次拜访老子时,年约34岁。此时的他,已经开始逐渐理解到礼法背后的真正意义,但他依旧坚持“仁义”是治国的根本。于是,他再次前往老子处,恳请老子就“仁义”的问题给予指点。

“老子先生,您所提倡的‘无为而治’,是否可以帮助人们理解‘仁义’?‘仁义’与‘无为’看似有所冲突,但我深信,二者必有某种共通之处。”

老子微微一笑,缓缓说道:“仁义是人类的道德规范,但你要明白,仁义如果没有自然而然的发心,就会变得虚伪和做作。真正的仁义,来源于心中的清净与无私。

而‘无为’并非不作为,而是顺应天道,顺应自然,让事物自行发展。人们若是怀有私心和欲望,再怎么强调仁义,也只是形式。”

这番话让孔子陷入了深深的沉思。他开始怀疑自己之前所坚守的“仁义”是否过于强求,是否被过多的道德束缚所限制。

二、

年届51的孔子,再次拜访了老子。这一次,孔子已经经历了数年的治国实践,也见识过许多国家的兴衰,深知其中的复杂与微妙。第三次的问道,不再是求教具体的治国方法,而是对“道”的更高层次的理解。

“老子先生,经过这么多年的思考,我意识到自己所追求的‘仁义’虽然重要,但似乎缺少了一种更深层次的力量。‘道’究竟是什么?它是如何引导人们走向真正的和谐与安宁?”

老子深深凝视着孔子,缓缓说道:“‘道’不是人力可以强求的,它是天道,是自然的法则。你所追求的‘仁义’,若是脱离了‘道’,便失去了根本。‘道’是无形无象的,它引导着万物自然运行,而人类若能顺应‘道’,便能达到内心的宁静与社会的和谐。”

孔子再次找到了老子。像一个在求学途中不断前行的学生,这已是孔子第三次向老子请教了。时间飞逝,老子的年纪愈发老迈,而孔子却依旧在为寻找真知而奔波不止。这一次,孔子终于从老子那获得了一切他想要知道的智慧。

将时光倒拨回孔子少年时,他第一次慕名前来拜会当时已经享有崇高声誉的老子。那年,年仅17岁的孔子带着困惑和疑问登门找到了老子。当时的老子已经是周王室管理典籍的守藏史,孔子向他询问当时社会动乱的原因以及解决之道。面对孔子的提问,老子并没有急于解答,而是耐心听完孔子的主张后,以深刻的智慧逐一解答。老子认为社会的动乱源于人心的私欲,他强调“无为而治”,主张人们应回归自然,减少贪欲,而非依赖严格的规章制度。

孔子提出,若想止息天下的动乱,可以恢复周礼,重建威信。然而老子却持相反观点,他认为所谓的礼乐制度已是过去式,其实效性有限,并不能根治人心的动荡。于是,二人各自表达了自己的哲学见地,孔子提倡恢复周礼,强调社会规范的重要性;而老子则批判这种做法,认为应当顺应自然,减少人为的干预。理念的碰撞并未让孔子气馁,反而激发了他更深层次的思考。

多年后,孔子34岁时再次拜访老子。此刻的孔子已是学识渊博的大成者,与老子的第二次对话提升了讨论层次。孔子和老子深入探讨了“仁义”的概念。孔子认为仁义是治理国家、修身齐家的基础,有修养和德行是行为的规范。然而老子认为大力宣扬仁义反而会导致事与愿违,仁义应是人们内心自然发生的,不需要过多宣扬。老子的观点让孔子陷入了深深的思考,他意识到人们表现出的仁义很可能是出于对制度的惧怕、而非真正的道德自觉。

再之后,孔子已经到了知天命之年,此时他卷入了对道的追求。孔子的才学和见识已经有了世人的认可,然而他依然困惑,为什么他的理念没有被采纳?带着这种困惑,他第三次前来拜见老子。面对孔子的困惑,老子认为他所学不过是前人的陈旧遗迹,触及不了真正的“道”。老子再次教诲孔子:真正得道的人能够在任何环境中自如应对,关键是要观察和理解自然中的一切规律。

孔子认识到自己的不足之处,并决定接受老子的忠告,回去封闭自己,反思求解数月。终于,孔子感悟到,真正的“道”在于顺应自然规律,而非执着于人定的法则。这一刻,孔子得以开启属于自己的道的境界,完成了从儒家之学向道家之悟的转变。

从这三次令人瞩目的会谈过程中,我们可以看到孔子的理念不断在老子的指导和点拨中进化和升华。儒家的严谨规范与道家的自然无为,与其说是冲突,不如说是相辅相成的补充关系。儒家注重现世的践行,强调社会秩序与个人修身;而道家则更强调内心的自由与无为而治。二者看似矛盾,实则在不同层次上共同追求着人类精神的安顿。

孔子与老子的理念碰撞也让我们思考:在治理国家、安顿民生的过程中,既需要孔子式的规范与秩序,也需要老子式的自然与自由。只有将二者结合,方能真正恢复天下和谐。

如此来看,儒家和道家虽然方法路径不同,但最终的哲学追求都是为了实现一个美好而有序的社会。两者不必分谁高谁低,他们同样重要,如同矛盾统一的两面,共同构建了中华文明的思想基石。

孔子的三次问道老子,标志着他哲学理念从单纯的规范秩序向深邃的自然之道的转变。老子与孔子的思想交锋,不仅是个人智慧的结晶,更为中华文化的发展提供了宝贵的经验和智慧。每一次求道,每一番答疑,都让人深切感受到通往真理之路上的不断探索与提升。孔子与老子,代表了中华智慧的两极,交相辉映,相得益彰。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |